한때 목가시인, 전원시인으로만 불리던 신석정. 하지만 암울한 일제 강점기에도 지조를 굽히지 않은 시인으로 평가받으며 다시 그의 시 세계가 재조명되고 있다. 자연을 사랑하는 마음과 시대 양심을 잃지 않았던 시인의 고향은 부안. 그 곳에서 그의 발자취를 느껴본다.

광복 70주년. 일제 강점기 친일파를 제거하려는 독립투사들의 이야기를 그린 영화 ‘암살’이 천만 관객을 향해 가고 있다. 이 영화 마지막에 해방후에도 대한민국 경찰로 떵떵거리던 일제 밀정 염석진이 총에 맞아 죽는 장면이 있다. 염석진은 자신의 밀정행위를 변명한다. ‘해방될지 몰랐다’ 이 말은 염석진 만의 이야기가 아니다. 일제말 친일 행위를 했던 많은 사람들은 아마도 ‘일본이 그렇게 쉽게 항복할 줄은 꿈에도 몰랐다’는 심정일 것이다.

당시 많은 문화예술인들이 친일행위를 했다. ‘전통가치를 한국적 미학으로 승화’시켰다는 평가를 받는 미당 서정주를 비롯해 교과서에 훌륭한 작가로 소개되는 상당수 작가들이 친일이라는 어두운 과거를 지니고 있다.

하지만 단 한 명. 신석정은 달랐다. 자신의 시가 일제의 검열에 걸려 발표되지 못하자 몇 편의 시를 더 발표하고 우리말로 발행되던 마지막 문예지 ‘문장’이 폐간한 1941년, 결국 붓을 꺾었다. 작가로서 글을 쓰지 않는다는 것은 가장 격렬한 저항이다.

당시 검열에 걸렸던 시는 ‘차라리 한 그로 푸른 대로’라는 시다. “‘잃은 나라를 상기시켜주는 ‘조선의 하늘’ 이며 나아가 ‘슬픈 노래’, ‘슬픈 이야기’로 이어지는 암울성, 그리고 ‘목 놓아 울 수 없는’ 비참한 현실인식 때문이었던 것으로 보여진다.”<석정문학관>

또 석정이 1938년 ‘학우구락부’에 게재됐던 ‘방’은 ‘세상이 뒤집어 졌다는 그리고 뒤집어지리라는 이야기는 모두 좁은 방에서 비롯했단다’ 로 시작한다.

“이 시는 처음부터 ‘뒤집어’를 반복하고 있다. 처음의 ‘뒤집어 졌었다’는 두말할 나위없이 일제에 의해서이고 두 번째는 ‘뒤집어 지리라’속의 가정적 현실은 ‘좁은 방’에 모인 자들의 신념이면서 당시 이 시를 읽고 있던 공동체의 염원이기도 하다. 이 작품은 발표 후 지은이가 당국에 연행돼 취조를 받아야 했던 사실을 굳이 내세우지 않아도 어두운 일제말을 지탱해 가는 시인의 정신적 궤적이 어디를 향하고 있는가를 대표적으로 보여주고 있다” <석정문학관>

허소라 군산대 명예교수는 “제가 연구한 많은 문인 가운데 일제의 창씨개명을 거부하

고 친일 작품을 쓰지 않은 시인은 석정 선생이 유일하다”고 밝혀 그의 당시 결단이 얼마나 대단한 일인지 짐작이 가능하다.

석정의 제자로 신석정 연구에 독보적인 존재인 허소라 교수는 ‘언필칭 목가시인이라 일컫던 초기만 해도 단순한 친자연의 시인이었다기보다 ‘아직도 촛불을 켤 때가 아니’라면서 시대의 암울을 작품의 곳곳에 압맥해 놓았으며, 이후에도 시대양심의 구현체로서 시작품 창작에 심형을 기울여 왔음을 유의해야 한다’고 밝힌 바 있다.

▲석정문학관

궁극적으로 한국시의 자연서정과 현실참여라는 이원적 경험을 외롭게 온 몸으로 흡수통합하려고 노력한 시인의 발자취는 부안 ‘석정문학관’에서 한 눈에 확인할 수 있다.

전부에서 부안으로 막 들어서는 초입에 있는 석정문학관의 앞마당에는 시인이 살았던 집 ‘청구원’이 복원돼 있다. 초가 3칸의 이 집의 정원은 측백나무로 울타리가 둘려 있고 그 안에는 은행나무, 벽오동, 목련, 산수유, 철쭉, 시누대, 등나무 등이 심겨져 있다. 시집 ‘촛불’, ‘슬픈목가’ 등은 이 곳에서 쓰여진 작품이다. 전라북도 기념물 제84호다.

옆에는 시인이 1924년 조선일보에 발표한 첫 작품 ‘기우는 해’를 비롯해 ‘고운 심장’(1939년), ‘단장소곡’(1960년), ‘가슴에 지는 낙화소리’(1974년) 등 시비가 서있다.

문학관 내부는 상설전시실과 기획전시실로 나뉘어 있다.

상설전시실 입구에 석정의 좌우명 ‘지산고산유수’가 반긴다. ‘저 의연한 산과 유유히 흘러가는 강물의 마음을 배우자’라는 뜻으로 현실에서 지조를 지키고자 하는 신념과 기개를 석정의 마음을 읽을 수 있다.

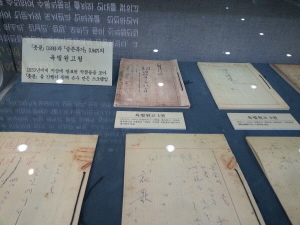

이 곳에는 대표시집 ‘촛불’. ‘슬픈목가’, ‘빙하’, ‘산의 서곡’, ‘대바람소리’와 유고시집 ‘내 노래하고 싶은 것은’, 그리고 유고수필집 ‘난초 잎에 어둠이 내리면’ 등 친필원고와 시집이 전시돼 있다. 또 석정이 사용하던 유품으로 재현한 서재도 눈길을 끈다.

기획전시실에는 현실인식과 참여의식이 반영된 미발표시와 당대 여러 시인 등과 교류한 서한 등이 전시돼 있다.

▲석정 공원

부안군 행안면 송정마을에 있는 석정공원은 석정문학관에서 약 2.5㎞ 정도 떨어져 있다. 입구 찾기가 쉽지 않아 주의를 기울여야 한다. 이 곳에 석정시인의 묘지가 있다. 입구에 유명한 ‘그 먼 나라를 알으십니까’(1934년)시비와 안내판이 서 있다. 묘지 오른쪽 시비에는 1941년에 발표한 ‘소년을 위한 목가;와 함께 석정에 대한 간략한 소개가 적혀 있다. 한창 아름다운 자태를 뽐내는 배롱나무의 분홍 꽃들이 석정을 포근히 감싸고 있다.

▲새만금홍보관 시비

새만금홍보관 마당 작은 공원에 석정 시비 ‘파도’가 있다. 이 시비는 1991년 바지락으로 유명하던 해창 바닷가에 세워진 것으로 2009년 현재의 장소로 옮겨졌다. 시비를 옮기기 전 신경림 시인은 ‘산에서 바다를 바라보는 것이 좋았다(작은 짐승)고 한 것이 석정이었으니 그에 어울리는 시비’라고 한바 있다. 하지만 그 옛날 유명하던 해창갯벌은 새만금 간척공사로 인해 육지로 변하면서 이제는 풀만 무성하다. ‘아이러니 하다’는 신경림 시인의 목소리가 울린다.

‘갈대에 숨어 드는/소슬한 바람/9월도 깊었다//철그른/뻐꾸기 목멘 소리/해가 잦아 타는 노을//안쓰럽도록/어진 것과/어질지 않은 것을 남겨 놓고//이대로/차마 이대로/눈 감을 수도 없거늘//山을 닮아/입을 다물어도/자꾸만 가슴이 뜨거워 오는 날을//소나무 성근 숲 너머/파도소리가/유달리 달려드는 속을//부르르 떨리는 손은/주먹으로 달래 놓고/파도 밖에 트여 올 한 줄기 빛을 본다’<‘파도’ 전문>

/이병재기자·kanadasa@