계절은 어김이 없다. 태풍 ‘마이삭’이 지나간 자리에 가을 냄새를 머금은 서늘한 바람이 서성인다. 햇빛도 풀빛도 사위어가는 이즈음, 철 지난 바다도 그 빛이 바래가고 있을까, 아름다운 바다가 있는 변산반도로 향했다.

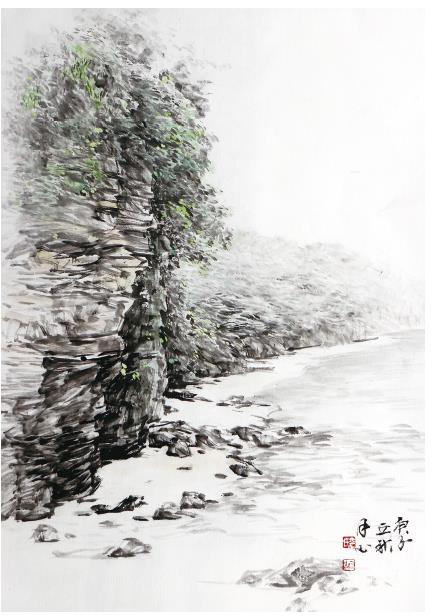

부안군 변산면 격포리에 있는 적벽강(赤壁江). 강(江)이 아닌 바닷가의 붉은 절벽이 바닷속으로 뛰어들고 있었다. 절벽은 수평선을 향해 달리다 가파르게 멈춰 서 있었다. 적벽강은 격포리의 해안 절벽 일대 층암절벽과 암반으로 이어져 있다. 당나라 시인 소동파(蘇東坡)가 놀았다는 중국의 적벽강만큼 경치가 좋다 하여 붙여진 이름이란다.

해 질 녘 노을빛을 받은 바위가 진홍색으로 물들 때 장관을 이루어, 태안군 안면도의 ‘꽃지 할미할아비바위’, 강화도의 ‘석모도’와 함께 서해 3대 낙조로 손꼽힌다고 한다. 여름과 가을의 경계에 걸려있는 수평선에서 쉼 없이 밀려오는 파도는 붉은 절벽의 발목을 간질이고, 밀고 써는 바닷물에 몽돌은 아직도 둥글어지고 있었다.

밟힐 때마다 무어라 대꾸하는 몽돌들 두고 수성당으로 향했다. 진노랑 황화 코스모스가 피어있는 길을 따라 올라가니 바다신을 모신다는 수성당(水城堂)이 수수하게 앉아 있었다. 격포리 죽막마을 해안가 높은 절벽 위에 있는 수성당은 바다를 걸어 다니며 칠산바다를 관장했다는 개양 할머니와 그의 딸들을 모신 제당이다. 매년 정초에 이 지역 주민들이 풍어와 마을의 평화를 비는 ‘수성당제’를 지낸다고 한다. 수성당 아래 깊은 절벽에서 불어오는 서늘한 바람을 타고 어부들의 생명 보호와 풍어를 기원하는 개양 할머니의 간절한 비나리가 들리는 듯했다.

적벽강과 연결되는 마실길을 따라가다 보면 그 유명한 채석강을 만날 수 있다. 누구나 한 번쯤은 가보았을 채석강(採石江). 당나라 시인 이태백이 술을 마시며 놀았다는 중국의 채석강과 흡사하다고 하여 불리게 된 이름이라고 한다. 전라북도 기념물 제28호이며, 변산반도국립공원으로 지정되어 있다. 층암절벽과 바다를 총칭하는 지명으로, 변산 8경 중의 하나인 채석범주(彩石帆舟)가 바로 이곳을 말한다. 세월 한 둘금 그리움 한 둘금 떡을 안친 듯, 수 만권의 서책을 쌓아놓은 듯 경이로운 모습이다. 지금은 출입을 금하고 있는 해식동굴은 어두운 동굴 안에서 밖을 향해 사진을 찍는 명소이기도 하다. 오래전, 동굴 안에 쌓았던 돌탑은 그대로 있을까. 함께 탑을 쌓던 그때 그 친구들은 지금도 가슴에 그날을 간직하고 있을까. 실없는 생각을 하며 한참 차를 달렸을 때는 이미 곰소에 가까워져 있었다.

늦은 점심으로 받은 젓갈 백반은 오징어젓, 갈치속젓, 아가미젓 등이 푸짐했다. 그중 으뜸은 곰삭은 밴댕이젓이었다. 어느 노시인은 여름철 입맛 없을 때 물 만 밥에 육젓의 새우 두 마리를 얹어서 먹는다던데, 청양고추를 듬뿍 썰어 넣어 무친 밴댕이젓을 뜨거운 밥에 얹어 먹으니 별미였다. 이렇게 젓갈 맛이 개미가 있는 것은 곰소가 소문난 천일염의 고장이어서일 것이다.

계절이 바뀌고 있다. “몸은 멀리, 마음은 가깝게” 하며 지내는 날이 길어지고 있다. 몸도 마음도 가깝게 지낼 날이 빨리 와야겠다. 반가운 사람끼리 반갑게 손잡고 인사를 나눌 날을 기다리며 우리 고장의 명소 적벽강, 채석강으로 나가보는 것은 어떨까. 기암절벽과 탁 트인 바다를 보며 답답한 마음을 달래보는 것도 좋겠다.

/글 김인숙 시인